Die Autoren erzählen, wie alles anfing, was die Bewegung bewirkte und welche Kämpfe, Erfolge und Niederlagen die Hausbesetzer im Laufe der Jahrzehnte ausfochten, errangen und erlitten.

Neben den Brennpunkten Berlin, Frankfurt, Hamburg und Köln werden viele andere Städte in Deutschland, aber auch in angrenzenden Nachbarstaaten beleuchtet.

Darüber hinaus kommt zum Ausdruck, welchen Einfluss die Hausbesetzungen auf die Stadtplanung, die Kultur und Subkultur und auf das Lebensgefühl der damaligen Generation hatten.

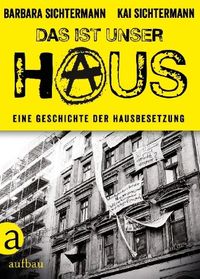

»Das ist unser Haus« ist 'oral history', Lese-, Bilder- und nicht zuletzt Geschichtsbuch über eine Zeit, die angesichts stetig steigender Mieten und Wohnungspreise und einer fortschreitenden Gentrifizierung hochaktuell ist.

Sachbuch

17,4 × 3 x 23,6 cm

gebunden mit Schutzumschlag

300 Seiten, mit 45 Abbildungen

Aufbau Verlag, Berlin

ISBN 978-3-351-03660-7

26,95 Euro (Preisbindung aufgehoben)

Erschienen am 17. Februar 2017

Als eBook (12,99 €) erhältlich, z.B. bei beam, iBooks oder FairBuch.de

Die Printausgabe ist vergriffen und nur noch antiquarisch zu bekommen.

Rezensionen

ZEIT Online vom 23.5.17

www.terz.org vom 3.6.2017

literaturkritik.de vom 18.6.2017

Leseprobe bei Google Play